Zerrissen: Jetzt erschienen

Vorwort

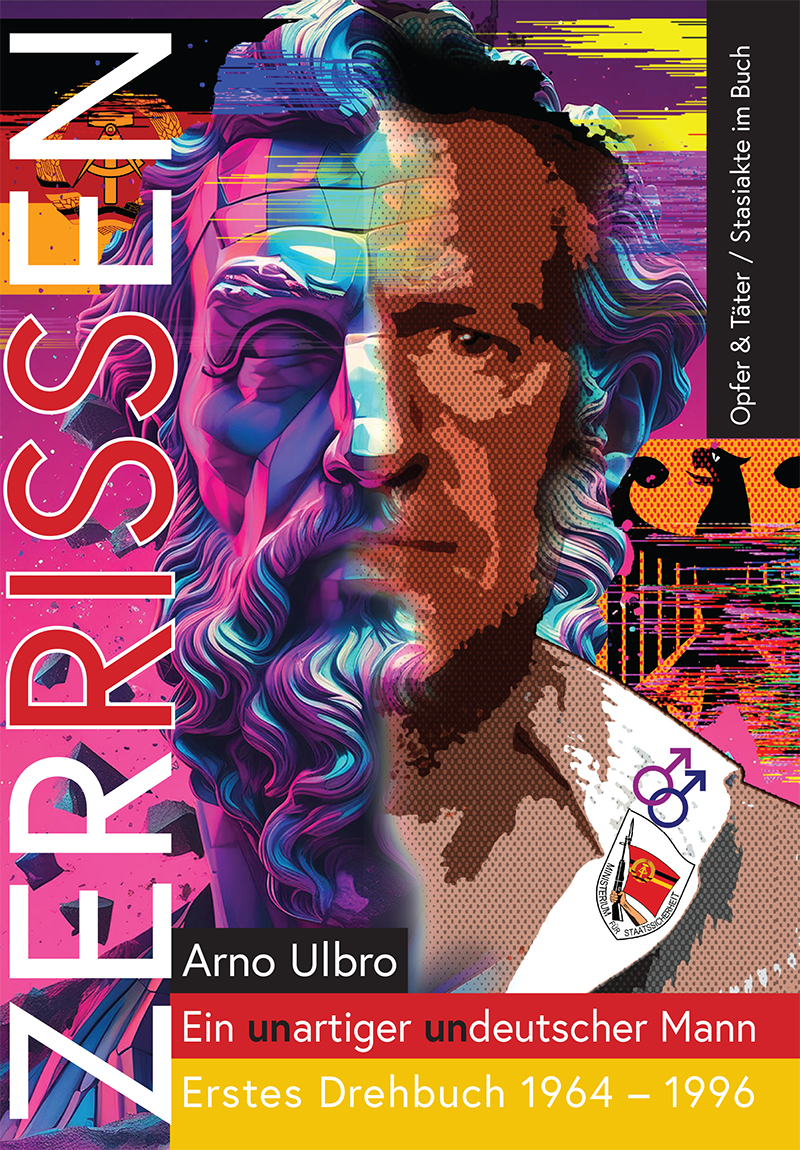

Mit diesem Buch halten Sie meine Lebensgeschichten aus den Jahren 1964 bis 1996 in Ihren Händen, den ersten Band einer Trilogie. Es ist keine vom Ghostwriter gekaufte Biografie, sondern ein anhand einer Bücherschränke füllenden Sammlung von Originaldokumenten, Akten und Briefen, Notizen, Fotoalben, Sammlerstücken und meiner Stasiakte aus dem Bundesarchiv entstandenes Werk. Authentisch, ungeschönt und ungefiltert, so wie ich es erlebt, gelebt und empfunden habe, geradeaus, polarisierend, streitbar, so wie ich es bin.

Es ist die Geschichte eines kleinen Buben mit kurzen Beinen und

Segelohren, geboren in dem deutschen Land, das längst Geschichte ist. Als Jugendlicher bricht er aus seinem kleinen Dorf im Vogtland bildungs- und wehrdienstbedingt in Städte und Landschaften der DDR auf. Reisen

führen ihn durch sein Heimatland, in sozialistische Bruderländer und in die kapitalistische BRD.

Seine Sehnsucht nach Freiheit und die Suche nach Arbeit bringen ihn zu seinen Lebenspolen – München und Moskau.

Allein oder mit Begleitern reist er um die Welt. Er ist kein Held, nicht mal in seinen eigenen Geschichten. Er ist ein Mann, der ZERRISSEN zwischen zwei Deutschlands, zwischen verfeindeten Ideologien und zwischen Frauen und Männern umherirrt. Einer, der im Sozialismus und in Darkrooms, auf Bergen und auf Reisen Sinn sucht und dabei seine Momente des Glücks findet. Nichts in seinem Leben war geplant, nichts vorhersehbar, zumindest nicht von ihm selbst.

Den Wegbegleitern, die das jetzt lesen und sagen, „Ich hab’s schon immer gewusst“, sei ins Notizbuch geschrieben: „Schön für euch, ich nicht.“

Warum nur, werden Sie sich fragen, hat dieser Typ mit den Segelohren seine Geschichten niedergeschrieben, obwohl er sich nicht einmal selbst für wichtig hält? Genau deshalb. Weil ich denke, dass nicht nur die

angeblich ach so Großen, Wichtigen und Mächtigen die Zeitgeschichte schreiben, sondern wir alle, vor allem Sie und ich. Wir haben jedoch das großartige Privileg, nichts von dem, was uns selbst betrifft, verschweigen oder retuschieren

zu müssen.

Ich möchte Sie in mein Leben blicken lassen, so real und direkt wie irgend möglich, in eine deutsch-deutsche Realität, die Sie so wahrscheinlich noch nicht wahrgenommen haben. Geschrieben aus meiner damaligen Perspektive unter Verwendung des in der DDR und in der BRD zu der Zeit üblichen Sprachgebrauchs und der gängigen Begriffe, Ausdrücke und Formulierungen.

Die Original-Seiten meiner Stasi-Akte, die mir erst 2024 zugänglich gemacht wurde, habe ich chronologisch eingefügt – unredigiert und unkommentiert.

Tauchen Sie mit mir ein in meine geborgene Kindheit und Jugend in der DDR. Lassen Sie sich davon überraschen, wie ich als Student und überzeugter Sozialist inoffizieller Mitarbeiter der Stasi wurde. Folgen Sie mir als jungem Vater inmitten wilder Umbruchzeiten nach München und Moskau, wo ich meine Sexualität und meine Freiheit fand.

ZERRISSEN ist der Rückblick auf den ersten Teil der Geschichte meines Lebens. Ich lade Sie zu einem schonungslos offenen Ritt durch den realen Wahnsinn, der für gewöhnlich Zeitgeschichte genannt wird, ein.

Lassen wir das Leben sprechen.

Ihr Autor Arno Ulbro

Leseprobe:

Grenzübergang Friedrichstraße

Westberlin.

Die Stimmung unter uns Jugendlichen ist angespannt. Es ist ruhig im Abteil, jeder hängt seinen Gedanken nach. Wer außer mir denkt darüber nach, am Bahnhof Zoo auszusteigen?

Es wird die letzte Chance für ein neues Leben sein und ist so einfach in der Durchführung: Aufstehen, Tasche nehmen, zur Tür gehen, auf den Bahnsteig treten und bei der nächsten Polizeiwache melden. Dann wird alles von allein rollen. Dazu brauche ich auch keine Verwandtschaft im Westen. Mein roter Lebenslauf endet und ein blauer wird beginnen, ein einfacher Wechsel der Farben wie bei den Sandkastenkriegsspielereien während des Wehrdienstes in der NVA. „Was tun?“ schrieb Lenin im Jahre 1902. „Was tun?“ frage ich mich am 07.03.1987. Einer Reiseteilnehmerin mit großem wuscheligem blondem Haar rollen die Tränen vom Gesicht und verschmieren die Schminke, eine andere schluchzt unterdrückt mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze in die Ecke geklemmt zwischen Fenster und Rücklehne des Sitzes. Aus ihr entschwinden kaum hörbare Worte „Warum?“ und „Ich will nicht zurück.“. Es geht uns allen gleich in dem Gefühlskarussell. Wir schauen uns in die Augen und spüren, dass wir in einer Woche als eingeschworene Gemeinschaft von Ausgesuchten zusammengewachsen sind. Kein Wort und keine Regung würden in dieser freiheitlichen Umgebung nach außen getragen werden. Was passiert, wenn die Grenze überschritten ist, kann keiner sagen. Ich denke darüber nach, dass wir zu den Auserwählten des sozialistischen Staates gehören. Wie fühlen, denken und handeln die nicht auserwählten Bürger?

Keiner von uns steigt am Bahnhof Zoo aus! Die Grenzkontrollen in Berlin Friedrichstraße sind reine Formsache. Wie ausgereist, reist unsere Gruppe wieder ein – komplett. Einmal durchzählen! Alle da! Der Reisepass wird abgestempelt und wortlos auf den Tresen zurückgelegt. Der Grenzpolizist grüßt nicht und verkneift sich das „Auf Wiedersehen.“. Wahrscheinlich denkt er: „Wie blöd sind die, in die DDR zurückzukommen? Denen kann man nicht helfen. Selbst schuld.“ Ich sitze schweigend im Waggon der Deutschen Reichsbahn von unserer Hauptstadt Berlin nach Zwickau. Meine Eltern habe ich telefonisch vom Bahnhof Friedrichstraße informiert, dass ich zurück in der DDR bin. Ich nehme den Bus von Zwickau nach Rothenkirchen. Es fühlt sich in dem lauten, nach Benzin riechenden ungarischen Ikarus Bus nach Heimat an, so anders als in den komfortablen Reisebussen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Mit meiner Reisetasche und einer großen vollgepackten Einkaufstasche, die nicht nur nach Westen riecht, sondern auch so aussieht, laufe ich stolz die paar hundert Meter von der Bushaltestelle durchs Dorf zum Elternhaus. Ich erzähle wie ein Wasserfall von den Erlebnissen der letzten fünf Tage. Abrupt steht mein Vater auf und verlässt wortlos das Zimmer. Mutti sagt „Na, schön.“ Ich sitze abends allein mit meinen Erinnerungen an den Westen in meinem Zimmer im Osten und fühle mich ziemlich elend. Habe ich heute Morgen einen unverzeihlichen Fehler gemacht? Ich beginne zu weinen, drücke meinen Kopf ins Kissen und schlafe ermüdet und schluchzend ein.

Leseprobe: Stasioffizier

und Student

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter öffnet um elf Uhr die Tür unseres Seminarraumes einen kleinen Spalt und spricht mich an „Mayk, kommst Du mal bitte mit?“. Es ist als höfliche Frage formuliert, zielt aber nicht auf ein mögliches Ja oder Nein als Antwort. Es ist als Aufforderung zu verstehen, dass ich mitzugehen habe. Ich folge ihm in das Gebäude der Hochschule, in dem sich sowohl die Leitung der Sektion als auch die Räume der Parteileitung der SED befinden. Es ist ein strahlender sonniger Tag. Meine Antennen sind auf das Schreiben der Diplomarbeit und das Bestehen der Abschlussprüfungen ausgerichtet. Vor wenigen Minuten saß ich lernend im Seminar Deutsche Sprache und nun betrete ich einen kleinen Besprechungsraum mit einem mir Unbekannten mittleren Alters. Er erhebt sich vom Tisch, kommt mir, die rechte Hand zur Begrüßung ausstreckend, entgegen. Wir sind gleichgroß und schauen uns direkt in die Augen. Er stellt sich mit seinem Namen, Norbert Schulz, Hauptmann des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) vor. Nachdem er mir freundlich den einzig verfügbaren Stuhl gegenüber dem seinen angeboten hat, setze ich mich zögerlich und überrascht von der Situation, in der ich mich urplötzlich befinde. Uns trennt ein kleiner brauner Tisch. Wir sind uns nicht sehr nah, aber auch nicht so entfernt, dass ich genug Bewegungsfreiheit hätte, um meine Beine übereinander zu schlagen, meine Sitzposition zu ändern oder den Stuhl zu verrücken. Ich blicke abwechselnd auf sein graues Jackett, sein weißes Hemd, seinen sehr akkurat gebundenen Krawattenknoten, in sein blasses Gesicht und in seine warmherzigen blaugrünen Augen. In mir dreht sich ein Gedankenkarussell zum Grund des Treffens. Ich bin in Gedanken bei einer Befragung zum Ausreiseantrag meines Bruders. Wohlmöglich soll ich ihn umstimmen oder mich von ihm distanzieren. Mein Bruder macht sein Ding, da kann ich nichts daran drehen. Mich von ihm abwenden brauche ich nicht, da wir sowieso kaum Kontakt miteinander haben und nichts voneinander wissen. Wir sind nicht zerstritten, aber auch nicht verbunden. Ist es Gleichgültigkeit? Wohlmöglich. Anweisungen von außen werden daran nichts ändern. Wir haben uns nichts zu sagen und werden bis auf ein paar höfliche Floskeln auch in Zukunft nicht miteinander sprechen oder uns füreinander interessieren.

Der Hauptmann beginnt einen Monolog zu den Themen Studium, meinen Perspektiven, die Entwicklungen in der DDR und die Notwendigkeit, den real existierenden Sozialismus gegen alle zerstörerischen Kräfte des Westens zu verteidigen. Ich werde von ihm als selbstverständlicher Bestandteil des Kampfes eingeordnet. Er verwendet öfters das Wort „wir“.

Ich plaudere drauf los, erzähle von meinen kommunistischen Idealen, meiner marxistisch leninistischen Grundeinstellung, meinen Zweifeln an der gegenwärtigen Staatspolitik, von den Eindrücken aus Hamburg, meinem bunten Freundeskreis und meinen Kontakten in die BRD. Er wirft fast beiläufig ein, dass es Hinweise im Ministerium gibt, dass sich ein westlicher Geheimdienst über mein Beziehungsnetz für mich interessiert und ich aufmerksam sein soll. Es geht also nicht um meinen Bruder, es geht um mich und eine bekannte, aber nicht benannte Person, oder Personen. Die abschließende Frage des Offiziers, ob ich an dem Kampf gegen den westlichen Geheimdienst teilhaben und mitwirken möchte, ist rhetorisch. Er wartet keine Antwort meinerseits ab. Ruckartig steht er auf, als ob seine Besprechungszeit abgelaufen wäre. Vielleicht arbeitet er ebenso wie die Arbeiter im Trabant- oder Batteriewerk im Akkord, bekommt bei Übererfüllung der Norm eine Leistungszulage oder wird bei Müßiggang zum klärenden Gespräch zum Vorgesetzten oder Parteisekretär gebeten.

Mit der Aussicht auf ein baldiges nächstes Treffen und eine konstruktive Fortsetzung des Gespräches verabschiedet er sich freundlich lächelnd. Er wird sich bei mir melden. Ich nicke. Was bleibt mir sonst übrig? Ich kann schlecht im Ministerium anrufen und sagen, da war Hauptmann Schulz bei mir, kann ich den mal bitte sprechen? Er ist der Akteur. Der Überraschungseffekt ist gelungen. Ich bin zu keinem klaren Gedanken fähig. Ich gehe zurück in den Seminarraum. Auf meinem Platz liegen verlassen meine Schreibsachen und meine Tasche. Kein Kommilitone hat sie weggeräumt, eingepackt und für mich aufbewahrt. Wäre ein schöner Zug gewesen, einen Zettel vorzufinden: „Mayk, habe alles dabei. Sehen uns bei mir.“ Ich nehme meine Sommerjacke vom Kleiderständer, lasse die weiteren Veranstaltungen sausen und gehe nach Hause. Wie lange haben sie mich schon beschattet und meine Eignung für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Stasi geprüft? Mein Weg führt mich vom Hochschulgelände bergab entlang der stark befahrenen, das Neubaugebiet Eckersbach und die Innenstadt verbindenden zweispurigen Tangente. Im ruhigen grünen Amseltal gehe ich langsamer als üblich auf der schmalen Straße ohne Bürgersteige. Zwischen ihr und den in die Jahre gekommenen Häusern plätschert ein Bächlein, was die Vorgärten in sattes Grün verzaubert. Ich präzisiere meine Fragen im Plural in den Singular. Wer, welcher Freund, welcher Kommilitone oder welche Lehrkraft aus meinem Umfeld hat den heutigen Tag vorbereitet? Wer hat mich beobachtet, analysiert, meine Worte weitergegeben und von meinen Taten berichtet? Was ist alles über mich protokolliert? Wie lange geht das schon? Wann hat es begonnen? Was hat man mit mir vor? Mit einem Gefühlsmatsch von Unsicherheit, Hilflosigkeit und blankem ausgeliefert sein gehe ich in meine Studentenbude. Ich liege auf dem alten durchgelegenen braunen Sofa und starre an die ungleichförmige Decke, die, so scheint es mir, nur noch durch die Farbe zusammengehalten wird und jeden Moment auf mich zu stürzen droht. Tausende Fragen über die Zukunft kreisen durch meinen Kopf und mein Wohnzimmer.

Leseprobe:

Russen in Gummistiefeln

Die Monkey Bar gehört zwar zu den von vorwiegend Ausländern frequentierten schwulen Bars, wird aber an den Wochenenden gerne von Moskauer Jungs besucht. Ich lerne Juri kennen, eine schlanke blondgelockte Augenweide, dreißig Jahre alt und um die eins achtzig groß. Strahlend blaue Augen, Dauergrinsen und Segelohren. Ich bin hin und weg. Nach ein paar Drinks verschwinden wir aus der sich füllenden Bar. Ich lande in einer großzügigen Souterrainwohnung mit einem gotischen Deckengewölbe und Fenstern, die wohl auch am Tag kaum Licht in das Dunkel lassen. Es stört mich genauso wenig wie die Ansammlung einiger nicht zueinander passender Möbelstücke, die Unordnung und der feucht modrige Geruch. Er übernimmt mit seiner im Unterschied zu den Amerikanern sicht- und spürbaren Standkraft die Initiative. Ich höre das Geräusch eines Schlüssels in der Wohnungstür. Sein Freund Iwan erscheint in seiner Arbeitskleidung vom Bau. Ohne ein Wort zu sagen, zieht er sich aus, legt sich zu uns und nimmt sich, was er braucht. Der Geruch, die Männlichkeit und die ärmlichen Lebensumstände füllen den Raum mit einer noch nie erlebten sexuellen Energie. Intensität und Faszination lassen die Nacht einmalig werden. Ich weiß beim Verlassen des baufälligen Wohnblocks aus den fünfziger Jahren, dass es mit beiden keine Wiederholung geben wird. Der Moment war einzigartig.

Beflügelt gehe ich durch den eher mit Bodenhaftung versehenen Büroalltag. Routinemäßige Visabesorgungen, Hotel- und Flugbuchungen, Rechnungsfälschungen vermischen sich mit Gedanken für kreative Abendgestaltungen. Das Bolschoi Theater steht auf meiner Freizeitliste weit oben. Es gibt die normalen Russenpreise und um ein Vielfaches erhöhte Nichtrussenpreise. Durch Veras Kontakte bekomme ich die Karten zum Preis der Moskauer. Ich spreche ein alltagstaugliches Russisch und kleide mich unauffällig. Beim Passieren der Eingangstüren gibt es keine Beanstandungen. Sollte das Personal nachfragen, habe ich immer ein paar Dollarscheine zur Schadensbegrenzung parat. Mein Lieblingsplatz befindet sich in der ersten Etage, in der vordersten Loge auf der rechten Seite. Mir bietet sich ein umfänglicher Blick in den Orchesterraum, ich bilde mir ein, die Atemzüge der nahen Balletttänzer zu spüren. Ich verschmelze mit Tschaikowskis Nussknacker oder Schwanensee. Beide Ballettstücke sehe ich mehrmals im Moskauer Bolschoi Theater. Auch wenn ich den Aufführungen bereits im Mussorgskii Theater in St. Petersburg folgte, ist der Atmosphäre in Moskau kein Theater der Welt gewachsen. Tschaikowski und Bolschoi verzaubern mich in ihrer einzigartigen Unzertrennlichkeit.

Juri und Iwan möchte ich etwas ganz Besonderes bieten und lade sie zu einem Abend ins Bolschoi. Sie sagen zu. Wir verabreden uns auf den Treppen vor dem Eingang. Wie wenig originell, denn dort treffen sich alle: Gäste, Kartenverkäufer, Taschendiebe und wir. Am Ballettabend erscheinen sie pünktlich, gestylt und verführerisch männlich duftend, ihre besten Hosen über kniehohe Gummistiefel gezogen. Das maskuline Ensemble auf den Treppen des Eingangsportals zwischen den das Dach tragenden Säulen weckt sexuelle Begehrlichkeiten, auch ohne mit ihnen bereits diese einzigartige Nacht erlebt haben zu dürfen. Im von Kronleuchtern hell erleuchteten Empfangssaal mit seinen Vitrinen für Lachs- Kaviar- und Schinkenhäppchen, Schälchen voller Süßspeisen und einem ausgefallenen Getränkesortiment trinken wir drei Champagner. Die Situation ist grotesk, die Gespräche holpern, die nervösen Zuckungen nehmen zu. Zwei Jungs aus dem Moskauer Proletariat mit gelegentlichen Beschäftigungsverhältnissen und ein an Kunst und Kultur interessierter Deutscher mit akademischem Abschluss im Bolschoi – zwei Männer Welten, die nicht zusammenpassen. Juri und Iwan fühlen sich unsicher und deplatziert. In der Pause verlassen beide, sich höflich von mir verabschiedend, den Saal.

Ich bin um eine Erfahrung reicher und um zwei gerade frisch gewonnene Moskauer Kontakte ärmer.

Leseprobe:

Knast

in Moskau

Ich kann mich schemenhaft erinnern, dass es zwischen mir und dem Taxifahrer nach dem Besuch der Sportsbar zu einer Diskussion um den Fahrpreis gekommen war. Er erschien mir zu hoch. Statt den geforderten Preis bezahlt zu haben, sitze ich nun in einer Zelle. Befindet sie sich in einem Gefängnis, einer Polizeistation, einem Arbeitslager, in der Stadt oder im Moskauer Gebiet? Ich bin in meiner Hilflosigkeit der Situation nicht gewachsen, bekomme Platzangst. Lautstark beginne ich meine Freiheit einzufordern, rüttele an den Gitterstäben und schreie auf russisch und deutsch. Zwei ältere Uniformierte mit aufgeschwemmten Gesichtern lassen sich das nicht gefallen, öffnen die Zellentür, stürmen herein und greifen mich. Einer hält mich, der andere schlägt zu, in die Bauchgegend und gegen die Beine, nicht ins Gesicht.

Ich werde zu einem Fahrzeug gebracht. Alles läuft unterirdisch oder in einem Gebäudekomplex ohne Tageslicht ab. In dem fensterlosen Transporter sitze ich anfangs recht bequem, bis plötzlich eintretendes Rütteln daraufhin deutet, dass er die sich in einem recht guten Zustand befindlichen Moskauer Straßen verlassen hat. Ich steige in einem gewölbeartigen Keller aus, werde in eine Zelle gebracht. Ein Riegel wird krachend vor die Holztür, die irgendwann einmal Farbe getragen haben wird, geschoben. Aus dem feuchten und muffigen Raum mit einem Stuhl darin, blicke ich durch eine Kellerluke in einen Innenhof, wie ich ihn von der Architektur her aus russischen Klöstern kenne. Durch einen langen Kellergang mit schummriger Beleuchtung werde ich umgehend in ein anderes unterirdisch liegendes Zimmer geführt. Es hat die gleiche Größe wie meine Zelle, ist aber sofort für mich erkennbar ein Arztzimmer. Der Uniformierte bleibt draußen, ein schlanker Mann mittleren Alters im weißen Kittel beginnt die Verletzungen zu untersuchen. Ich bin völlig verwirrt und erzähle in russisch immer wieder die gleichen Worte: “Ich liebe Russland, ich entschuldige mich für mein Verhalten.“ Er sagt kein Wort, nickt mitfühlend, kommuniziert nur durch Mimik und Gestik, betastet sanft die Bauchgegend und untersucht meinen Körper nach eventuellen weiteren, nicht sichtbaren Verletzungen. Am Schluss lässt er seine rechte Hand mitfühlend auf meiner Schulter liegen, seufzt und gibt mir mit einem zaghaften Lächeln zu verstehen, dass alles gut ist. Er öffnet die Tür, der Uniformierte geleitet mich zum Wagen zurück und wenig später befinde ich mich wieder in der ursprünglichen Zelle. Auf der fest installierten Liege befindet sich angetrocknetes Blut. Mein Hemd von Fendi aus Gerds Designersammlung ist zerrissen, alle Klamotten sind blutbeschmiert, besonders meine Beine schmerzen. Mich treibt die Sorge um, dass die Schläge zu inneren Verletzungen geführt haben könnten. Ein Offizier holt mich aus der Zelle und verweist mich auf einen Stuhl.